История французского языка: происхождение и отличительные особенности, интересные факты. Краткая история становления французского языка Написать статью на тему история французского языка

Современный французский язык принадлежит к группе так называемых "романских" языков. Произошедшие от латинского, эти языки, можно сказать, представляют живые тени древней Римской империи, отражающие различные истории регионов, прежде объединенные Римским правлением.

Источник современного французского (и других романских языков) был устным, народным вариантом латинского языка, который был распространен на другие земли путем завоевания римских легионов, а именно, в случае с французским, так называемым "Трансальпийской Галлией" армиями Юлия Цезаря в течение столетий, предшествовавших рождению Христа.

Вторжение в Галлию в 400-х годах н.э. германских племен (в том числе так называемых "франков"), спасающиеся от нападавших кочевников из Центральной Азии привело к утрате военного контроля со стороны Рима и к созданию нового, правящего класса франков, чьим родным языком был, конечно, не латинский. Их адаптация к разговору на народном латинском стремилась навязать свой язык коренному населению, путем авторитетного примера; произношение, которое несет в себе особенности германских языков - прежде всего гласных звуков, которые могут быть услышаны во французском наших дней (современные французские "u" и "eu", к примеру, по-прежнему очень близки к современным немецким "u" и "o" – звуки, не присущие другим современным языкам, произошедших от латинского).

Изменения в грамматике постепенно усложняли понимание латинского языка для тех, кто говорил на современном языке, однако латинский все еще использовался в религиозных христианских службах и в юридических документах. Как следствие, была найдена написанная кодификация развивающегося разговорного языка, необходимая для нынешнего правового и политического использования. Самые ранние письменные документы на понятном нам "французском" ("Francien") языке являются так называемыми "Клятвами Страсбурга", клятвы двух внуков Карла Великого в 842 году н.э.

Этот "французский" язык был на самом деле одним из целого ряда различных языков, произошедших от латинского, на котором говорили в различных частях постримской Галлии. Другие включали в частности так называемый "провансальский" язык (или "язык d’oc"), на котором говорила значительная часть южной половины сегодняшней метрополии Франции. Однако так называемый "французский" язык получил особый статус в результате его объединения с доминирующей феодальной военной силой - а именно судом Карла Великого и его преемников, чьи территориальный охват и эффективный контроль французской жизни рос с течением времени.

Возврат французского суда в Париж - после его перехода в Аахен (Ахен) при Карле Великом, и в конечном итоге, успех армии против англо-норманнских завоевателей основных частей северной и юго-западной Франции, привел к территориальной консолидации, которая гарантируют будущие позиции "французского" как официального языка централизованной монархии (позднее национального государства). Французский был утвержден Указом Вилле-Коттре в 1539 году.

Поэтическая плодовитость средневекового провансальского языка, который далеко превзошел французский язык, в так называемый период "Трубадуров", теперь уступил место литературной производительности языка центрального суда и центральных учреждений юстиции и обучения - языка Парижа и окружающего района Иль-де-Франс.

Грамматика устного и письменного французского языка сегодня, по сути дела не изменилась с конца XVII века, когда официальные усилия по стандартизации, стабилизации, а также уточнения использования французской грамматики были организованны во французской Академии. Целью этого явилась политическая стандартизация: облегчить распространение влияния суда и сгладить процесс работы закона, правления и коммерции по всей территории Франции даже за ее пределами, поскольку колониальные предприятия (как Индия и Луизиана) открыли новые театры имперского роста.

Даже сегодня, после сокращения французского имперского влияния, после Второй мировой войны, французский остается вторым языком подавляющего "франкоязычного" населения распространенный далеко за рамки оставшихся французских островных и зависимых территорий (Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа, Сен-Пьер и Микелон, Новая Каледония, Фиджи, Таити, Сейшельские острова, Маврикий и Реюньон).

Краткие ответы к курсу теории французского языка, МГПУ, 3 курс.

1) Проблемы и методы изучения истории французского языка. Курс истории французского языка, его предмет и задачи. Внешняя и внутренняя история языка. Проблемы периодизации истории французского языка.

Младограмматизм и структурализм в исторических исследованиях французского языка. Хронологический и аспектный принцип построения курса истории языка.

2) Предыстория французского языка. Романизация Галлии. Понятие народной (вульгарной) латыни.3) Проблема происхождения французского языка. Французский язык как один из языков романской группы. Существующие классификации романских языков. Народная латынь как источник происхождения романских языков. Галло-романский период (V -VIII вв.). Характер двуязычия в Галлии и его следствия.

Основные изменения в области произношения в народной латыни Северной Галлии: дифтонгизация ударных гласных, утрата безударных гласных как выражение тенденции к окситоническому ударению, развитие аффрикат, упрощение групп согласных (тенденция к открытости слога, характерная для звуковой системы французского языка).4) Исторические условия образования французского языка. Строй вульгарной латыни: фонетика, морфология, синтаксис, словарь. Основные изменения в области грамматического строя: развитие аналитических тенденций в системе имени существительного, имени прилагательного, местоимений и глагольной системе.

Первые исторические свидетельства и памятники французского языка (Страсбургские присяги).5) Старофранцузский период. Внешняя история Франции (IX-XIII вв.).

Феодальная раздробленность. Понятие языка и диалекта в старофранцузский период. Старофранцузские диалекты и их характеристика. Наличие диалектных групп (западная и северо-восточная). Место шампанского и пикардского диалектов.

Билингвизм в старофранцузский период. Сфера распространения латинского и французского языков в данный период.

Первые письменные памятники французского языка, их жанровая характеристика. Диалекты и скрипта. Вклад скриптологии в историю французского языка.6) Фонетическая система старофранцузского языка. Основные фонетические процессы в старофранцузский период. Понятие фонетического закона. Особенности графики и орфографии.

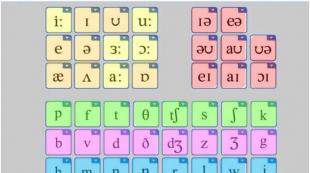

7) Звуковой строй. Вокализм. Появление качественных различий гласных. Тембровые различия гласных [e] и [o]. Вопрос о наличии фонемы [u] в системе вокализма (до XIII в.). Назализованные гласные как варианты чистых гласных. Система дифтонгов, первичные и вторичные дифтонги. Наличие трифтонгов.

Консонантизм. Аффрикаты, межзубные фрикативные согласные, согласные германского происхождения.

Основные тенденции развития: стяжение дифтонгов, устранение групп согласных, вокализация [l] перед согласными, исчезновение [s] перед согласным и конечного [t] после гласного.

Особенности графики и орфографии.8) Грамматическая система старофранцузского языка. Флективная и аналитическая морфология слова.

9) Имя существительное. Грамматические категории рода, числа, падежа. Начало оформления категории определенности и неопределенности. Выбор формы и употребление артикля. Значение так называемого партитивного артикля (del pain).

10) Имя прилагательное. Согласовательные категории рода и числа. Категория степеней сравнения, становление аналитических форм сравнения прилагательных.

11) Местоимение. Личные местоимения, парадигмы склонения. Особенности употребления субъектных местоимений.

12) Притяжательные местоимения. Основные случаи употребления параллельных (самостоятельных, несамостоятельных) форм притяжательных местоимений.

13) Указательные местоимения. Относительные и неопределенные местоимения.

14) Числительное. Становление системы числительных в старофранцузский период.

15) Глагол. Неличные и личные формы. Развитие личных глагольных форм. Аналитические и флективные формы глагола. Категории времени, вида, наклонения и залога в старофранцузском языке. Глагольное спряжение, инфектные и перфектные основы. Употребление времен и наклонений.

16) Прилагательное. Выражение грамматического рода прилагательными.17) Синтаксис простого и сложного предложения в старофранцузский период. Порядок слов в старофранцузском предложении. Развитие средств сочинения и подчинения в старофранцузский период.

18) Строй предложения. Основные синтаксические единицы - простое и сложное (сложноподчиненное) предложения.

Простое предложение, его структура. Порядок слов как основной структурный признак простого предложения.

Сложное предложение. Проблемы развития и его классификация. Развитие средств сочинения и подчинения в старофранцузский период. Влияние сочинительных союзов на порядок слов.

Сложноподчиненное предложение и его типы. Структурные признаки сложноподчиненного предложения. Особенности структуры дополнительных, временных, условных предложений. Подчинительные союзы и способы их формирования в XII -ХШ вв. Относительные предложения и их структурные и семантические разновидности.19) Словарь старофранцузского языка. Анализ структуры словаря по: а) этимологическим группам; б) словообразовательным моделям; в) лексико-семантическим группам. Словообразовательные модели. Суффиксация и префиксация как основные способы словообразования в старофранцузский период. Слабое развитие словосложения. Исконный фонд французского языка раннего периода, его составные элементы. Роль латинского языка в словообразовании и формировании терминологии в старофранцузский период.20) Среднефранцузский период (XIV-XV вв.). Внешняя история французского языка. Проблемы билингвизма. Латинский язык во Франции в XIV-XV вв. Двуязычие в административной переписке и судопроизводстве: употребление французского языка наряду с латинским.21) Специфика звукового, грамматического строя и строя предложения в XIV-XV вв.

Внутренние и внешние факторы развития фонетической системы. Изменения в системе гласных. Фонологизация качественных различий гласных. Тенденция к утрате гласных в зиянии. Монофтонгизация. Деназализация.

Изменения в системе согласных. Упрощение аффрикат. Начало ослабления конечных согласных в потоке речи, намечающиеся сдвиги в характере ударения.

Орфография и принципы ее построения. Первые попытки установления орфографических норм французского письменного языка. Роль этимологизации. Ложная этимология. Морфологический принцип в орфографии. Диакритические знаки.

22) Грамматическая система. Морфология слова в среднефранцузский период.

Изменения в системе имени существительного. Окончательная утрата падежной флексии. Продолжение процесса оформления категории определенности / неопределенности. Развитие новой категории счисляемости / несчисляемости (изменение значения партитивного артикля).

23) Местоимение. Продолжение и усиление процесса дифференциации местоимений- существительных и местоимений-прилагательных.

24) Глагол. Ослабление роли флексии как способа выражения числа и лица: укрепление в этой роли приглагольных местоимений. Категория времени: дифференциация временных отношений. Категория наклонения: продолжение сужения сферы употребления subjonctif, вытеснение его из условных предложений. Развитие форм залога. Развитие сочетаний личных форм глаголов aller и venir с инфинитивом для выражения начинательности и завершенности действия.

25) Строй предложения. Усиление тенденции к установлению фиксированного порядка слов. Придаточное относительное как основное препятствие фиксации прямого порядка слов (частая инверсия именного подлежащего). Усложнение подчинительных связей в системе сложноподчиненного предложения, интенсивный процесс образования подчинительных союзов, уточнение их значения.26) Ранненовофранцузский период (XVI в.). Место и роль XVI в. как века французского Возрождения в истории Франции. Становление французского национального письменно-литературного языка. Ордонанс Виллер-Котре как юридическое оформление французского языка в функции языка государственного; вытеснение им латинского языка.

27) Роль переводчиков XIV-XVI вв. в подготовке французского Ренессанса. Первые французские грамматики и первые проекты реформы орфографии (Жак Дюбуа, Луи Мегре, Робер и Анри Этьен, Пьер Рамюс) как первые попытки кодификации норм общефранцузского письменно-литературного языка. Социальные основы кодификации.

28) Деятельность Плеяды. Манифест И. Дю Белле. Итальянизация общества и языка.

29) Лексика. Развитие терминологии. Роль латинского и греческого языков в этом процессе. Явление релатинизации.30) Новофранцузский период (XVII - XVIII вв.). XVII век во Франции - период абсолютизма и централизации, классицизма, а также нормализации в языке.

Языковые теории Ф. Малерба и К. Вожла. Словарь Французской Академии и словарь А. Фюретьера (Dictionnaire universel).

Пуризм и презиозницы. Роль литераторов в становлении норм французского письменно-литературного языка.

Дидро и Энциклопедия. Разработка грамматической теории в XVIII в.: рационалистическая грамматика Пор-Рояля.

Революция 1789 г., языковая политика Конвента.31) Система французского языка в XVII-XVIII вв. Грамматический строй. Словарь. Рост философской и политической терминологии.

Фонетический строй. Дальнейшее развитие качественных различий гласных. Завершение образования современной системы носовых гласных. Нарушение тенденции к открытости слога в связи с проникновением многочисленных латинских и итальянских заимствований. Конкуренция литературного и просторечного произношений.

32) Грамматический строй. Аналитические тенденции в различных частях речи. Окончательное оформление категорий определенности/ неопределенности, счисляемости/ несчисляемости имени существительного. Развитие сложной системы служебных слов, оформляющих имя существительное и глагол. Флективные формы в системе глагола и имени как пережиточные явления. Окончательное разграничение форм указательных, притяжательных и возвратного местоимений.

Завершение процесса унификации глагольных форм (исчезновение дублетных форм). Завершение дифференциации в употреблении passé antérieur и plus-que-parfait. Соотношение в употреблении форм passé simple и passé composé. Расширение сферы употребления сверхсложных времен.

Многообразие средств выражения страдательного действия (конструкция с глаголом être, местоименные глаголы, безличные обороты). Разграничение в употреблении форм на -ant.

33) Строй предложения. Усложнение способов выражения вопроса (распространение оборота est-ce que). Развитие сложного предложения.

34) Словарь. Развитие терминологии. Продолжение формирования словообразовательных типов на книжной основе. Рост заимствований из английского языка в XVIII в.

35)Заключение по курсу истории французского языка. Тенденции в развитии французского языка XIX-XX вв. Франкофония.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Исследовательский проект на тему: История развитие французского языка Исполнители: Лузина Владислава Игоревна 11«Б», Калашникова Ирина Олеговна11«А» Руководитель: Давыдова А.А. Учитель французского языка 2

2

слайд

Описание слайда:

Цель: Знакомство с происхождением и развитием французского языка. Задачи: познакомиться с происхождением французского языка и этапами его развития; установить способы обогащения французского языка; узнать о национальных особенностях восприятия цвета во фразеологизмах; познакомиться с языком молодёжи Франции и молодёжным сленгом; *

3

слайд

Описание слайда:

Французский язык Французский язык – романский язык. Он происходит от латинского языка, который постепенно заменил галльский язык на территории Галлии. Сегодня на французском языке говорят около 130 миллионов человек в мире. Латинская группа Французский язык Молдавский язык Итальянский язык Испанский язык Румынский язык * 2

4

слайд

Описание слайда:

Франкофония Понятие «франкофония» введено в 1880 году французским географом О. Реклю (1837-1916), который изучал главным образом Францию и Северную Африку. У этого понятия есть 2 основных значения: факт употребления французского языка; совокупность франкоговорящего населения (Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады, Африки и т.д.) Регионы с большим числом франкоговорящих: Черная Африка 76% Магриба 70% Западная Европа 20% Регионы со средним числом: Северная Америка 13% 3. Регионы с низким числом: Ближний и Средний Восток 11% Восточная Европа 5% Латинская Америка и Карибы 3% Регионы с очень низким числом: франкоязычные страны Африки 2,6% Азия и Океания 0,2% * 2

5

слайд

Описание слайда:

Истоки и этапы развития французского языка В IX веке французская территория оказалась разделённой на 3 больших региона: регион провансального (окситанского) языка, франко-провансальский регион и регион языка нангдойль. В XIII веке французский язык возникает из франсийского диалекта. В XVI веке важнейшим правительственным актом предписывается использование во всех судебных документах исключительно французского языка. В XVII веке французский язык обогащается множеством слоёв, заимствованных из греческого и латинского языков: Bibliothecarius – bibliotheque (библиотека) Spectaculum – spectacle (спектакль) Familia – famille (семья) Studens, entis – etudiant (студент) В 1635 году была основана французская академия; ей была поручена важная миссия: создать толковый словарь и его грамматику. Начиная с XVII века французский язык становится универсальным языком в Европе. * 2

6

слайд

Описание слайда:

Способы обогащения французского языка Заимствования слов франкского происхождения. Иноязычный вклад в словарный состав. современного французского языка. Перенос имён собственных в имена нарицательные. Молодёжный сленг. *

7

слайд

Описание слайда:

1. Заимствования слов франкского происхождения. а) без изменения лексического значения слова: bleu, flot, trop, robe, salle, frais, jardin etc. б) с изменением: batir “bastjan”, banc, trop “ro”, fauteuil в) создание производных от старофранкских слов: “turner” – tourner, “graim” – chagrin, “glier” - glisser *

8

слайд

Описание слайда:

2. Иноязычный вклад в словарный состав Во французском языке есть много слов, заимствованных из других языков. Слова, используемые во французском языке, пришли из: арабского: l"alcool, le café, ajouré; английского: parking, humour, cinéma, sport; немецкого: nouilles, joker; греческого: thermomètre, l"architecture, la machine; итальянского: piano, d"un balcon, un carnaval; испанского: chocolat, tomate, tabac, caramel; русского: compagnon, un samovar, chalet, matriochka. Русский язык оказывает незначительное влияние на французскую лексику: Beluga, le rouble, un manteau en peau de mouton, une grand-mère, un rouleau, boulettes de pâte, de résidence, la perestroïka, la glasnost. Заимствования из французского языка значительны в русском и подразделяются на разные тематические группы: мебель (абажур, гардероб, трюмо); одежда (костюм, корсет, пальто); аксессуары (браслет, вуаль); политика (либерал, коммунизм, федерация); культура (импрессионизм, мемуары, партер, актёр, репертуар, шедевр); кулинария (бульон, десерт, котлета, маринад). * 2

9

слайд

Описание слайда:

3. Перенос имён собственных в имена нарицательные. а) фамильные имена: La Tour Eiffel, cadillac, soubise, fiacre б) перенос географических названий на предметы материальной действительности: ткань: tulle еда: roquefort, plombieres растения: mirabelle * 2

10

слайд

Описание слайда:

11

слайд

Описание слайда:

Cленг современной французской молодёжи Примеры «модных» слов у молодёжи: pote – copain; bosser – travailler; Для 15-17-илетних характерен «верлан»: métro – tromé; musique – zicmu; «Ларгонжи»: cher – lerche; prince –linspré; Сокращения: а) «апокоп»: graff – graffiti; Net – Internet; б) «аферез»: blème – problème; dwich – sandwich; в) «альфабетизмы»: M.J.C. – Maison des Jeunes et de la Culture; «акронимы»: la BU – la Bibliotheque Universitaire; Словослияние: école + colle = écolle; Некоторые слова заимствованы из: Арабского языка: kawa = café; clebs = chien; Берберского: arioul – idiot; Цыганского: bédo – cigarette de haschisch; Креольского: timal – gars; Африканского: gorette – fille; Английского: driver – chauffeur de taxi. * 2

12

слайд

Описание слайда:

Особенности восприятия цвета во фразеологизмах Голубой: “sang bleu”, “reve bleu”, “l’oiseau bleu”, “peur bleu”, “contes bleus” Зелёный: “temps vert”, “etre vert de froid”, “en dire des verts” Жёлтый: “sourire jaune”, “jaune comme un citron” Белый: “boule blanche”, “carte blanche’’ Красный: “rouge comme un tomate”, etre en rouge” Чёрный: “humour noir”, “machines noires” * 2

Народная латынь

До покорения Римом на территории нынешней Франции проживали галлы - племена кельтской группы. Когда Галлия в результате войн Юлия Цезаря стала одной из римских провинций (II-I вв. до н.э.), вместе с имперскими чиновниками, солдатами и торговцами туда начала проникать и латынь.

Галлия в составе Римской Империи. Город Лютеция, "столица" кельтского племени паризиев - будущий Париж.

За те пять веков, что Галлия принадлежала Риму, местный народ постепенно «романизируется», т.е. ассимилируется с римлянами и переходит на их язык, который к тому времени находится на высоком уровне развития и господствует на огромной территории. При этом галло-римское население сохраняет в речи и так называемый кельтский субстрат (т.е. следы исчезнувшего древнего местного языка; ряд кельтских слов и сегодня можно найти во французском языке: charrue - плуг; soc - сошник; chemin - дорожка, дорога, путь; claie - плетенка, изгородь). С этого момента покоренных галлов уже называют галло-римлянами. Сам латинский язык также обогащается за счет языков, которые позже бесследно растворились в том конгломерате, который представляла собой древняя империя.

Постепенно разговорный язык граждан Рима отдаляется от классических образцов Цицерона и Овидия. И если до начала упадка Рима народно-разговорный язык (та самая народная латынь) оставался всего лишь стилистической разновидностью классического, так как официальные документы всё-таки писались на правильном, классическом языке, то с началом упадка Римской империи и вторжения варваров (примерно III-V вв. н.э.) диалектические различия стали множиться. А после падения Римской империи (476 г. н.э.) единого центра не стало, и народно-разговорный язык - народная латынь - в “осколках” Римской империи стал развиваться везде своим путем.

Но все это происходило не в один день, год и даже столетие. Можно сказать, что народная латынь превратилась из единого, всем более-менее понятного языка в отдельные - романские - языки за 5-6 веков, т.е. к IX в. н.э. После IX в. народной латыни больше не существует, и с этого момента рассматриваются уже отдельные романские языки.

Но вернемся к эпохе Империи.

Незадолго до падения Рима на территорию нынешней Франции, населенной романизированными галлами, проникают варвары, и язык галло-римлян впервые сталкивается с германским языковым напором. Однако латынь, пусть уже и народная, побеждает.

После падения Рима (V в. н.э.) Галлия была завоевана германскими племенами - вестготами, бургундами и франками. Именно франки оказались самыми сильными, достаточно вспомнить их лидеров - Хлодвига I или Карла Великого (благодаря ему, кстати, в русский язык пришло слово король - так произносилось его имя на латыни: Carolus). Они-то, франки, в конечном итоге и дали стране ее современное название.

Сосуществование завоевателей-франков и покоренных галло-римлян привело, естественно, к серьезному языковому противостоянию, которое длилось четыре века (V-IX), и произошел, на первый взгляд, исторический парадокс: народнолатинский язык, как более развитое наречие, оказался сильнее меча германцев, и к IX в. из народной латыни на севере Франции сформировался новый, общий (для коренного населения галло-римлян и пришедших сюда франков) язык - французский (а точнее, старофранцузский), а на юге - провансальский.

От народной латыни - к старофранцузскому (V - IX вв)

В период народной латыни, который начался с момента упадка Римской империи в III в. и до образования старофранцузского языка в IX в., латинские гласные в открытых слогах под ударением "дифтонгизируются" (напомним, что дифтонги - это устойчивые сочетания двух букв, читаемые одинаково практически во всех случаях; при этом произношение дифтонга часто не совпадает с чтением составляющих его букв в алфавите), т.е. mel ⇒ miel (мёд), fer ⇒ fier (гордый), (h)ora ⇒ (h)uore (час), flore ⇒ fluore (цветок). В ряде слов происходит переход a ⇒ e: mare ⇒ mer (море), clare ⇒ cler (ясный, чистый, сейчас пишется claire). Произношение латинского u переходит во французское [ü] (как слове tu - ты). Происходит также выпадение безударных гласных в конце слов - скажем, латинская camera превратилась в tsambre, а потом в chambre (комната).

Интересно, что в этот период с перед i и e стала читаться как итальянское [ц] (лат. cinque стало читаться как [цинкуэ], например), а перед гласной а буква c стала читаться, как [ч], т.е. из латинского cantar (петь) получился [чантар]; впоследствии этот звук станет читаться как [ш], a превратится в e, и мы получим современный глагол chanter - voilà!

Согласные g и j перед i, e и a переходят в [дж], а в XIII в. этот звук трансформируется в [ж]. Таким образом из gardinu мы получили jardin (сад), из januarju - janvier (январь).

В ряде слов исчезает буква g перед u и o, благодаря чему классическое латинское слово augustum сначала превращается в agustu, а к IX в. - в aost (ныне août).

Примечательно, что в этот период ещё сохраняется сочетание s+ другая согласная, но в других сочетаниях согласных - например, pt и ct (древние римляне любили в словах много согласных рядом) - одна из букв норовит выпасть, из-за чего septe превращается в set (семь), sanctu - в saint (святой).

В этот же период латинское сочетание qu перед i и e потеряло звук [u], т.е. предки французов уже тогда перестали “квакать”: латинское qui [куи] стало произноситься как [ки] (кто). К XII веку “кваканье” прекратится и перед остальными гласными (quatre станет [катр]). Примечательно, что испанцы перестанут “квакать” несколько веков спустя, а итальянцы “квакают” до сих пор, говорят qui [куи].

В V-IX вв. в народнолатинском языке ещё сохраняются два падежа - именительный падеж и падеж, который заместил собой все формы косвенных (всего в латыни было 6 падежей).

Почему историю французского языка (да и других романских языков) отсчитывают от IX века? Потому что тогда появился первый документ на старофранцузском языке - “Страсбургские клятвы” - который подписали внуки Карла Великого. Проанализировав “Клятвы”, лингвисты делают однозначный вывод, что новый язык - “потомок” латыни. В этот же момент во Франции начинает формироваться отдельная французская народность (в противоположность той этнической группе, что формировалась за Рейном и говорила на германском наречии - будущим немцам).

Старофранцузский язык

Долгое время естественной границей между старофранцузским и провансальским языками была река Луара. И хотя, как мы выяснили, латынь, пусть и вульгарная, победила, и новый язык был романским, близкое расположение северного, старофранцузского наречия к германским народностям привело к тому, что язык севера был более подвержен изменениям, нежели провансальский, где многие латинские явления законсервировались.

В старофранцузском языке большая часть гласных была переднего ряда (т.е. образовывалась не в горле), из заднего ряда присутствовали только закрытое и открытое [o]. После перехода латинского [u] в звук [ü], обыкновенного [u] некоторое время не существовало.

Но с конца IX в. латинский звук [l] начинает вокализироваться, т.е. превращаться в гласный [u] (превращение согласного в гласный, невероятное на первый взгляд, можно наглядно представить по тому, как маленькие дети, которые не выговаривают [л], вместо “лапа” говорят “уапа”). Так слово alter (лат.- иной, различный) превращается в autre.

В старофранцузском языке ещё полностью читались трифтонги. Скажем, о красоте говорили при помощи слова beaus , а не , как сейчас (и там же опять вокализированная [u], которая получилась из [l]). Интересно, явление вокализации дало нам в современном языке такие пары слов и как belle и beau, nouvelle и nouveau. По такой же схеме превращения [l] в [u] появились сочетания ieu/ueu. Благодаря этому сегодня мы имеем нестандартное образование множественного числа ряда существительных (journal-journaux, animal-animaux, ciel-cieux). Другим источником появления звука [u] стало преобразование звука [o]: jor ⇒ jur (совр. jour, день), tot ⇒ tut (совр. tout, все).

В XII-XIII вв. старофранцузский язык, имевший богатую систему дифтонгов, её окончательно утрачивает. Шаг за шагом происходит стяжение ai и ei в [e], т.е. faire ⇒ fere (дело), maistre ⇒ meste (учитель, руководитель). В начале XIII в. в языке появляется новый звук [ö] в результате стяжения дифтонгов ue, ou, eu, ueu, и числительное neuf (девять) теперь читается как , в слово soul (один, одинокий) - соответственно . Тогда же закрепляются в языке назальные (то есть носовые) звуки (они появились ещё в период народной латыни). Процесс назализации в общем проходит постепенно. Примечательно, что с XIII в. одинаково читаются назальние an и en.

Интересно, что в то время в языке ещё существуют аффрикаты - их можно обозначить русскими [ц], [ч], [дж] и [дз], однако к концу XIII в. они упрощаются и становятся, соответственно, [с], [ш], [ж] и [з]. Кроме того, в определенный период существовало два межзубных звука, которые соответствуют английскому глухому и звонкому th. Обозначались они соответственно: глухой - th, а звонкий - dh, однако вскорости они были утрачены.

К концу XIII в. происходит полное выпадение звука [s] в позиции перед согласной, которое сопровождается удлинением предшествующей гласной: teste ⇒ tête, forest ⇒ forêt. Таким образом в старофранцузской речи слов, где бы s стояла в группе согласных, больше не осталось. Только благодаря поздним, “книжным” заимствованиям из латыни или соседних языков, s восстановилось в позиции перед согласной.

В период старофранцузского языка орфография отражала реальное звучание слов. Благодаря такой записи возможно проследить, в том числе, движение гласных в дифтонгах (ai ⇒ ei ⇒ e). В частности, писали: set (совр. sept, семь), povre (совр. pauvre, бедный) и т.п. Однако постепенно, по мере развития французского языка и французской народности, с ростом её самосознания, культуры и истории, в орфографии появляется латинизирующий принцип письма, т.е. слова пытались свести к латинскому оригиналу и орфографией (пусть даже и нечитаемыми буквами) обозначить изначальную основу, к которой восходило слово.

В этот же период в письменных памятниках, поначалу неуверенно, но все-таки начинает появляться служебное слово, которое представляет собой большую проблему для всех русскоязычных, изучающих западноевропейские языки. Речь идет об артикле (в самой латыни - во всяком случае, в классической - артиклей не было!). И пока нет его единой формы для всех диалектов, нет форм частичного артикля, и четко не регламентировано его употребление, это “словечко” больше язык не покинет!

В старофранцузский период отживает двухпадежная система склонения. При этом интересно заметить: формы именительного и косвенного падежей иногда давали начало словам, пусть и похожим на слух, но часто с разным смысловым или стилистическим оттенком. Слова современного языка: gars и garçon; copain и compagnon - в старофранцузском обе пары были формами именительного и косвенного падежей соответственно.

Система глагольного спряжение на письме была очень похожа на ту, что существует в современном языке - с той лишь разницей, что поначалу читались все окончания личных форм. Это позволяло строить безличные односоставные предложение без местоимения-подлежащего. Так, например, выглядело спряжение правильного глагола porter:

Однако с конца XI в. происходит исчезновение t после гласной (этот принцип коснулся не только глаголов), а с конца XIII в. факультативным становится произношение и s, из-за чего формы 1 и 2 лица совпали, стали просто оканчиваться на –e, а потом это –e проникло и в 1-е лицо единственного числа (так мы получили современное написание je porte), благодаря чему формы je, tu и il стали произноситься одинаково. Эти изменения пока не коснулись множественного числа глаголов, поэтому для форм с “живыми” окончаниями допускалось строить предложение без местоимения-подлежащего.

Интересно, что глаголы, которые сегодня относят ко II группе (типа finir), имели окончание s во всех лицах:

|

nous fini-ss- on |

|

Сегодня, как известно, суффикс iss произносится столько у форм множественного числа.

Третья группа глаголов уже тогда объединяла разнородные глаголы, которые восходили в различным парадигмам спряжения латинского языка или народной латыни. С того момента эта группа не пополнялась.

С развитием языка начинает появляться старофранцузская литература. Одно из самых значимых произведений - “Песнь о Роланде”. В XII в. зарождается куртуазная литература и поэзия (кстати, определить, как читалось то или иное сочетание букв в древности, чаще всего можно по поэтическим памятником, конкретнее, по рифме - что с чем ассонирует; труды по языку с транскрипцией появились значительно позже). Однако как деловой, старофранцузский входит в обиход медленно, при этом его используют параллельно, а уж никак не вместо латыни.

Среднефранцузский период (XIV-XV в.)

С XIV в. во Франции после периода раздробленности укрепляется монархическая власть и экономическим и политическим центром становятся королевские земли - Париж вместе с регионом Иль-де-Франс. Из-за чего лидирующее положение в совокупности диалектов начинает занимать франсийский (парижский) вариант. Тогда же заметно расширяется и сфера применения языка: в среднефранцузский период появляется новые произведения литературы - драматургия, нравоописательные романы, происходит расцвет лирической поэзии, которая была представлена как произведениями придворных поэтов, так и образцами народного творчества. Разговорный французский язык все более проникает и в официальную среду государства - на нем проходят заседания парламента, он используется в королевской канцелярии. Однако латынь не хотела сдавать позиции, в частности, официальные решения по-прежнему фиксировались на ней. В XIV-XV вв. начинается перевод на французский произведений античных авторов, что выявило отсутствие тех или иных терминов и способствовало образованию новых слов в национальном языке. Успехи Франции в Столетней войне (1337-1453) только ещё больше укрепили государство. Окончательно политическое и территориальное объединение страны завершается при Людовике XI (1461-1483, из династии Валуа), после чего королевская власть продолжает укрепляться.

В фонетике в этот период происходит ослабление и выпадение безударных гласных. Так seur превращается в sur (совр. sûr - уверенный), а слово “август” потеряло начальную букву “а”: народнолатинское уменьшилось до (совр. août, первая буква не читается, но пишется). Слабое e, находящееся в слове между согласными, также начинает исчезать (contrerole –> controle - совр. контроль). Однако этот нестабильный звук оказался живучим. Он стал вести себя, как хамелеон: кое-где он сохранялся, возвращался, со временем стал произноситься как [ə] и так дожил до наших дней - теперь мы его знаем как выпадающее e [ə], например, в слове carrefour (перекресток) или в имени Madelaine (Мадлен).

Тогда же (в XIV-XV вв.) французы перестают произносить звук [r] в окончаниях -er. Этот принцип касается, главным образом, длинных слов. Такая избирательность сохранилась и сегодня (напомню, что -er все-таки читается кое-где в ряде коротких словечек, типа mer (море), hier (вчера) и т.п.). Одно из объяснений - это то, что [r] неудобно произносить после закрытого [e], тогда как в односложных лексемах [ɛ] всегда открытый.

В среднефранцузский период происходит окончательное формирование носовых гласных: они поглотили находящиеся после них согласные –n и –m (ранее произношение носовых происходило наподобие английских окончаний –ing, т.е. согласные –n и –m могли быть слышны). Старофранцузский дифтонг –oi, который так и читался: , теперь произносится как [ɛ] или , т.е. транскрипция слова moi стала не , какою была прежде, а или . Этот звук будет меняться и в новофранцузский период.

В работе над орфографией вновь и вновь продолжают сводить слова к латинскому оригиналу - несмотря на ряд фонетических сдвигов, описанных выше. Так, окончание –cion в словах типа revolucion, decepcion etc. заменяется на этимологические –tion. Бывали случаи и ошибочного определения слов-оригиналов в латыни (скажем, глагол savoir (знать) - почему-то сводили к латинскому scire и писали sçavoir, хотя на самом деле он произошел от глагола sabere).

Вообще на протяжении всей истории Франции до нового времени постоянно раздавались голоса о том, что французский - это неправильный латинский. В период формирования государства (галлоримляне, германцы, феодальная раздробленность) язык засорился. А теперь, когда новая нация укрепилась, необходимо создать свой, “правильный” язык. Только где лежит эта правильность, никто до конца не знал. Читать-писать в средневековой Франции умели не многие, на письме же язык фиксировался либо в делопроизводстве, либо в книгах, которые тогда выходили редко. Короче говоря, каждый писал, как считал нужным, и записанное на бумаге по факту и было нормой.

В среднефранцузский период происходит дальнейшее упорядочение форм артиклей. В частности, слитную форму дало сочетание определенного артикля единственного числа мужского рода le и предлога de. Причем до XIV в. употреблялась слитная форма del (как в испанском), однако теперь она трансформировалась в du (вспомним вокализацию l), как в современном языке (также встречалась и форма dou). Слитную форму с определённым артиклем давал также предлог en - в единственном числе: en + le = eu (или ou); во множественном числе - en + les = es. В современном языке предлог en слитных форм не дает, а формы au и aux сейчас рассматриваются, как слияние предлога à c определенным артиклем мужского рода le или множественного числа les.

В текстах среднефранцузского периода наряду с неопределенным артиклем единственного числа un/une начинает встречаться форма des для множественного числа. Поначалу она часто заменяется и чередуется с предлогом de. Одновременно встречалась и форма uns с тем же значением неопределенного артикля множественного числа (un + s - она впоследствии отпадет). Интересно, что во французском языке одну из форм артикля дал предлог, что отличает его от других романских языков, скажем, от испанского, где неопределенными артиклями являются, соответственно, формы числительного один (un)- un/una/unos/unas как в утвердительных, так и в отрицательных предложениях.

В среднефранцузский период получает распространение так называемая форма частичного артикля du и de la (опять же сочетание предлога de и определённого артикля), которая употреблялась с теми понятиями, которые нельзя сосчитать.

Новофранцузский период (XVI-XVIII в.)

С XVI в. французский язык становится главным средством коммуникации в государстве. В 1539 г. король Франциск I (1515-1547) подписал указ - Ордонанс Вилле-Котре (Ordonnance de Villers-Cotterêts), который предписывал использовать французский язык в делопроизводстве и официальной сфере. Это решение не только закрепило отход от латыни, но способствовало дальнейшему закреплению языкового варианта королевской столицы - Парижа и Иль-де-Франса, - нанеся таким образом серьёзный удар по региональным диалектам.

Изменение роли французского языка вновь поставило вопрос о выработке канонических норм. “Консервативные” грамматики по-прежнему рассматривали язык Франции как испорченный латинский, однако постепенно лингвисты приходят к выводу, что вернуть существующее наречие к латыни невозможно, и главной задачей является обогащение и развитие уже сложившегося языка. Доказательством его высокого уровня синтаксической и лексической стройности может служить тот факт, что в середине XVI в. появляется известнейшее произведение французской литературы “Гаргантюа и Пантагрюэль” Франсуа Рабле.

Важнейшим фонетическим изменением XVI в. можно назвать переход к фразовому ударению (слова сливались в одну фразу по смыслу, и ударение ставилось только на главном слове). В рамках этого слитной фразы появляется такое явление, которые мы сейчас называем “связкой” (нечитаемые согласные на конце слов теперь оказывались уже как бы в середине и “оживали”, т.е. начинали читаться (ср. совр. vous êtes, где связка между словами дает звук [z]).

Окончательно стягиваются дифтонги и трифтонги, благодаря чему слова приобретают свою современную фонетическую форму. Интересно, что во французском языке есть слово château (замок), в котором, наверное, собрались воедино сразу все фонетические преобразования, которые произошли во французском. Изначально это было латинское слово castellum (castella). В период народной латыни оно потеряло s в позиции перед согласной (над впереди стоящей гласной нарисовали циркумфлекс, или “домик”), перед переднеязычным звуком [a] согласный [k] странсформировался в [ч], далее эта аффриката упростилась до [ш], затем в ходе вокализации [l] превратилось [u], из-за чего на конце образовался трифтонг eua, дальше он перешел в трифтонг eau и стянулся в монофтонг [o]: castella -> câtella -> châtella -> châteua -> château. По такой же схеме трансформировались camel -> chameau (верблюд), alter -> autre (другой, иной).

В новофранцузский период продолжается разговор об орфографии. Ряд известных деятелей-лингвистов высказывал

мнение о необходимости сближения написания и произношения, однако в большинстве остались консерваторы. Один из

аргументов (которым, кстати, руководствовалось и царское правительство в России, когда обсуждался вопрос об

отмене буквы “ять”) был таким: орфография может отличить простолюдина от образованного человека. Кроме того, во

французском языке, который уже пережил ряд фонетических движений, не хватало графических знаков для изображения

звуков.

![]() Не все знают, что в латинском алфавите ещё с римских времен длительное время не различали на письме

буквы V и U. Сейчас это кажется невероятным, ведь всем видно, что у "V" загогулинка заостренная, а у "U" она

плавная, однако к таком простому решению пришли не сразу. А для различия на письме звуков [v] и [u] придумывали

какие-то хитрости, в частности, если это был звук [u], то после этой самой неустоявшейся графемы писали ещё и

букву l (поскольку она сама в ряде слова вокализировалась и дала также звук [u]) - и так мы получили

Renauld.

Не все знают, что в латинском алфавите ещё с римских времен длительное время не различали на письме

буквы V и U. Сейчас это кажется невероятным, ведь всем видно, что у "V" загогулинка заостренная, а у "U" она

плавная, однако к таком простому решению пришли не сразу. А для различия на письме звуков [v] и [u] придумывали

какие-то хитрости, в частности, если это был звук [u], то после этой самой неустоявшейся графемы писали ещё и

букву l (поскольку она сама в ряде слова вокализировалась и дала также звук [u]) - и так мы получили

Renauld.

В середине XVI в. для обозначения звука [s] из испанского была заимствована ещё одна буква - ç (кстати, изобретатели этой буквы, испанцы, довольно быстро от неё отказались, а вот во французском она прижилась).

В новофранцузский период завершается формирование системы артиклей, и она приобретает современный вид. Кроме того, в лексике и орфографии разграничиваются существительные мужского рода (которые имеют нулевое окончание) и женского (которые имеют окончание e, которое ещё слабо читалось). Окончательно формируется система самостоятельных личных местоимений (moi, toi etc), а формы je, tu и т.п. более не могут употребляться без глагола. Завершается образование и ряда притяжательных прилагательных, и мы с полным правом можем спеть песенку про mon-ma-mes, ton-ta-tes...

В XVI в. окончательно и бесповоротно отмирают окончания глаголов в формах я, ты, он/она, они (убрать их из орфографии лингвисты не решились, опять же действуя в рамках исторического принципа - этимологии и родства словоформ). Это навсегда исключило возможность построения безличных предложений с одним сказуемым, так как без подлежащего непонятно, кто или что выполняет действие. Как следствие, язык приобрел одну из важнейших черт аналитического строя - фиксированный порядок слов в предложении.

Лирическое отступление - об аналитических и синтетических языках.

Языки бывают синтетические, где функция слов в предложении выражается при помощи изменения самого слова (прибавление или усечение окончаний, приставок и т.п.) и аналитические, где своеобразными маркёрами являются служебные слова (предлоги или вспомогательные глаголы, а также само расположение слов).

На практике это можно обрисовать так: в предложении всегда есть подлежащее, которое совершает действие, и дополнение, которое является объектом действия. Самое главное для понимания - определить, кто есть кто. В русском языке, который относится к синтетическим, главный показатель - это падеж: если он именительный, то это подлежащее, если косвенный - дополнение (скажем, что 5 косвенных падежей позволяют точнее выразить характер дополнения). Ещё одним показателем является число, которое согласуется с глаголом (и становится понятно, кто же выполняет действие), род, а также богатая глагольная флексия (когда каждое лицо и число имеет свою уникальную форму). Второй задачей в предложении надо определить, где чье определение, т.к. и существительное-подлежащее, и существительное-дополнение могут иметь при себе прилагательное-атрибутив. “Синхронизация” в падеже, числе и роде прилагательного и существительного позволяет нам в этом разобраться. Главный плюс такой системы – это возможность свободного порядка слов, ведь кто есть кто мы все равно определим по вышеописанному алгоритму. Главный минус - надо постоянно ювелирно проводить словоизменение, лезть буквально внутрь слова, а говорящие это не очень любят. Вспомните, как многим трудно дается склонение числительных, т.к. употребляются они реже существительных, да и парадигма их склонения сложнее обычной.

В аналитических языках отличить дополнение от подлежащего по самой форме слова нельзя (т.к. она, форма, не меняется). Поэтому, чтобы их идентифицировать, придумали алгоритм: если слово стоит на первом месте, значит, это подлежащее, если после глагола - это дополнение. Наличие предлога позволяет уточнить характер дополнения (у нас эту функцию делят предлоги с падежами). По такому же принципу определяется, где чей атрибутив (по местоположению, что стоит ближе, поэтому отрывать определение от определяемого слова нельзя).

Отличительной чертой французского языка является также и то, что даже число существительного (за редкими исключениями) выражается при помощи внешних атрибутов - артиклей. Иными словами, существительное зависит от того, кто его окружает. Среди минусов этой системы - четкий порядок слов (отклоняться нельзя), невозможность односоставных - безличных - предложений, инверсий; в плане понимания - всегда надо услышать предложение или фразу целиком. Среди плюсов - легкость построения предложений: нет необходимости лезть внутрь слов, достаточно лишь добавить один “кубик” рядом.

Вопрос о единых нормах письменного и устного языка вновь встал в начале XVII в. Установление абсолютизма стало новой вехой в развитии Франции. Королевская власть концентрирует в своих руках политический и экономический потенциал, единый язык воспринимается как неотъемлемая часть государственной машины. В 1636 г. по инициативе кардинала Ришельё (того самого, кто строил козни д’Артаньяну) была образована Французская академия, призванная регулировать вопросы национального языка. В её состав вошли консервативные представители парижского общества, которые считали, что язык надо освободить от “загрязнений” - т.е. просторечия. Принцип правильного употребления (bon usage) ставил во главу угла и пурист Клод Вожля (Claude Vaugelas, автор одноименного правила, требующего заменять артикль des на de в случае, если прилагательное стоит перед существительным во множественном числе). Правильные речевые образцы Вожля брал из речи образованных дворян столицы.Тогда же, в XVII в. Академия выпускает в двух томах словарь французского языка. Самые пытливые могут найти его отсканнированный вариант на сайте цифровой библиотеки Галлика и собственным глазами увидеть, как на письме, например, сохранялась буква s перед согласными (тогда как в этой позиции s окончательно выпала за два-три века до этого): писали estre, а не être (быть), epistre, а не épître (послание, посвящение). Позже Академия раз в 40-50 лет переиздавала этот словарь, который стал единственным эталоном нормы.

Продолжаются изменения в области фонетики. В середине XVIII в. сочетание oi (напомню, в старофранцузском языке оно произносилось как а потом превратилось в звуки [ɛ] или , в зависимости от говора) начинает трансформироваться в . Поначалу это считалось просторечным, но затем прочно вошло в язык. Таким образом казненная королева Франции стала Антуанеттой (а не Антэнеттой), а местоимение moi стало , а не . Трансформация не затронула только ряд слов, где, как и прежде, говорили [ɛ], и там просто поменяли орфографию (заменив oi на ai): françois -> français, foible -> faible, старое [ɛ] сохраняет и второй по величине (после Парижа) франкоязычный город мира - Монреаль. Он получил название по королевской горе, на которой он, как говорят, находится, а по старому произношению royal читалось как , После фонетических изменений гора стала называться уже Монруаяль, однако к названию города к тому моменту уже привыкли и решили его не менять.

В XVIII в. продолжает трансформироваться неустойчивый звук [ə]. Как в современном языке, его уже не произносят в конце, однако в середине он ещё существует и кое-где заменяется на é (décevoir- разочаровывать). Упорядочивается система носовых гласных - в частности, по новому правилу, если гласная закрыта произносимым назализирующим согласным, то звук остается чистым. В современной фонетике мы знаем это, как правило о том, что звук остается чистым, когда после него стоят "nn" или "mm".

В XVII-XVIII продолжается отпадение окончаний, однако далее мы увидим, как впервые за всю историю буквы опять заставили читаться! Но обо всем по порядку.

В XVII в. французы отказались произносить звук [r] не только в окончаниях –er (что встречается чаще всего у глаголов I группы), но и в окончаниях –ir у глаголов II группы (слово finir стало произноситься ), в окончаниях -eur (например, menteur (лгун) имело транскрипцию , а moqueur (насмешник) соответственно ), а также ещё в ряде слов - notre: (наш), votre: (ваш). Кануть в небытие уже было грозил и звук [l] на конце слов, в том числе даже в местоимении il -> [i], однако под влиянием слов, заимствованных из других языков, где [l] на концах слов произносился, этот звук в конечной позиции стал восстанавливаться - немым он остался только у нынешних фонетических исключений gentil (милый), soursil (бровь), fusil (ружье).

Кроме того, французы время от времени стали “опускать” [k] в слове avec. Отпадение согласных бы продолжалось, но вмешались лингвисты. В слове avec было закреплено обязательно произношение последней буквы. Также благодаря “волевому решению” опять стали читаться конечные –r у глаголов II группы и слов на -eur. Кроме того, восстановили произношение звука [s] в словах piusque (так как), presque (почти) (когда-то давно они образовались слиянием соответственно puis+que и près+que, а, как известно, s в позиции перед согласным не читалось с XIII в.). Как-никак, а ришельевская академия свое дело делала! Пусть и не очень последовательно.

В XVII-XVIII вв. палатализованный звук , который на письме выражается как ill(e) и произносился ранее как итальянское gli или классическое испанское ll (по-русски звук передается как [ль], например, в слове Севилья), трансформировался в [й] (который считается дальнейшей степенью палатализации и без того уже мягкого [ль]) и приобрел свое современное звучание. Исключения, как известно, mille, ville, tranqille, а также город Lille.

Особо можно отметить, что за последние 2-3 века ряд французских времен (сложных по структуре) перестает употребляться в разговорной речи. В частности, форма Passé Composé практически вытеснила Passé Simple, также в речи носителей мало соблюдается принцип согласование времен (который опять же требует употребления сложных, составных относительных времен).

Таким образом французский язык приобрел свою нынешнюю фонетическую и грамматическую структуру. Однако человеческая речь - ткань очень живая, поэтому новые изменения не заставят себя ждать. И по мере овладения языком мы начнем замечать их уже сами.

У этой статьи есть автор, Артем Чумаков. Вот его страница на Google +. Копирование текста статьи возможно только с его согласия! В статье использованы фотографии из Wikimedia Commons, а также фотографии, произведенные автором этого сайта. Если вы хотите использовать эти фотографии, пожалуйста, ознакомьтесь сГалло-романский язык

Галлы были небольшой частью кельтов. До завоевания Галлии Юлием Цезарем (58-52 гг. до н.э.) их язык был основным. В современном французском сохранилось несколько галльских существительных, в основном относящихся к сельской жизни (chemin - дорога, dune - дюна, glaise - глина, lande - ланды...).

Латинский язык, которым галлы овладевали, постоянно общаясь с римскими солдатами и чиновниками, постепенно изменился и получил название народной латыни, или романского языка.

Франки

Франция получила свое название от франков, последних завоевателей германского происхождения. Но сильного влияния на язык они не оказали.

От них остались слова, относящиеся к войне (blesser

- ранить, guerre

- война, guetter

- стеречь, hache

- топор,..), чувствам, с ней связанным (haïr

– ненавидеть, honte

- стыд, orgueil

- гордость...), а также к сельскому хозяйству (gerbe

- букет, haie

- изгородь, jardin

- сад...).

Старый французский и среднефранцузский языки

Романский язык делился на диалекты: северный

- на него повлияли франки («oui

» да произносилось oïl

), южный

- на него повлияли римляне («oui

» да произносилось ос

). Начиная с XV века все диалекты вытесняются франсийским, на котором говорили жители Иль-де-Франса. Он и лежит в основе французского языка. Капетинги - династия французских королей - были владельцами Иль- де-Франса, а Филипп-Август превратил Париж в столицу своего государства.

Эпоха Возрождения

В результате итальянских войн конца XV века и правления Марии Медичи во французском языке появилось много итальянских слов, связанных с военным делом (alarme

- тревога, embuscade

- засада, escadron

-эскадрон, sentinelle

- часовой...) и искусством (arcade

- аркада, balcon

- балкон, sonnet

- сонет, fresque

- фреска...).

В обязанность Французской Академии, основанной Ришелье в 1634 году, вменялась регламентация французского языка и литературных жанров.

В 1694 году вышел первый академический словарь.

С 1714 года, даты подписания Раштаттского договора (составленного на французском), французский становится языком международной дипломатии.

В XVIII веке французский язык обогащается множеством английских слов (meeting

- митинг, budget

- бюджет, club

-клуб, humour

- юмор...).

Изменения в произношении и написании

Вплоть до Революции 1789 года число французов, умевших читать и писать, было невелико. Разговорный французский, не имея строгих правил, изменялся, в частности, менялось произношение.

Что касается орфографии, то она зависела от печатников. Поскольку письменный язык не был доступен широкой публике, никто не занимался его систематизацией. После 1789 года, особенно в XIX веке, растет количество школ. Орфография французского языка становится необходимой дисциплиной школьной программы. С 1835 года правила французской орфографии в том виде, в каком их формулирует Академия, обязательны на всей территории Французской республики.